话剧《我们与恶的距离》采用了新颖的互动方式,邀请观众加入故事情节,这种设计能够引发人们对现实社会如何看待“恶”的思考,确实发人深省。

独特互动形式

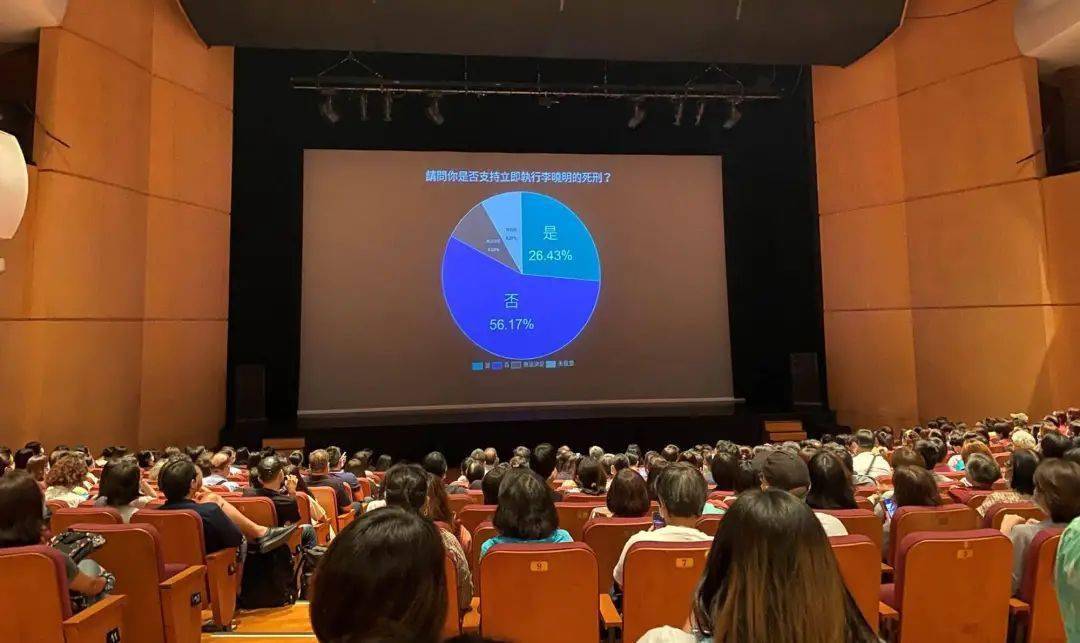

话剧《我们与恶的距离》运用手机进行投票,与观众产生联系,演出时让观众选择故事的发展方向。演出开始前有三个问题,观众用手机进行回答,例如是否看过电视剧。演出结束后会再次提问,让观众反思自己的看法是否有所转变。这种互动形式让观众更加投入戏剧。

现场观众踊跃响应,依照个人见解对议题发表看法,整个礼堂洋溢着互动性和探究气息,每个人都在这种特别安排里琢磨着戏里的诸多疑点。

剧情基本框架

戏剧大体上遵循电视连续剧的脉络,由五段人物经历交织而成。其中律师王赦和其家人的故事是其中一段,反映出了家庭生活的某个侧面。电视连续剧还借助两人失去孩子以及争夺子女监护权的情节,加深了夫妻之间的不和睦,描绘了婚姻的困境。

这些人物经历彼此关联,描绘出一个既错综又贴近现实的生活图景,使观众得以从不同角色的立场出发,体会剧中那个世界里的美好与丑陋。

引发思考问题

表演里抛出好些值得琢磨的话题。戏份发展到应思聪情绪崩溃那会儿,会向听众询问,是否允许思觉失调的人士待在家里或者上班的地方。根据调查数据,大部分听众反对处死李晓明,但又不想自家附近有那样的人。

人们对李晓明认识很浅,信息来源仅限于宋乔安和李家,他的品格和意图难以捉摸,而李家确实遭受了批评,这是客观存在的事实,这种状况使得观众在回答相关问题时态度更加小心,内心也充满纠结。

观众反馈倾向

现场听众意见表明,许多人觉得处决是必须的,或者觉得要更体恤受害者及其家人,有些听众的言辞相当强硬。至于精神障碍患者是否该在身边,大多数人因为这与个人经历有关,决定不接纳,希望确保自身安全。

大家的这些意见表明,在应对“恶”的时候,每个人心里都有自己的权衡和顾虑,同时也说明了对“恶”的看法非常多样。

人物形象特点

剧中角色个性突出,宋乔安和刘昭国展现的媒介立场迥异。前者以探寻实情为由,实则为了获取暴利不择手段地曝光他人私事。后者应思聪借助艺术疗愈治愈心理障碍,两年后举办画展广受赞誉。

这些角色使故事更加饱满,让听众见识到各色人等面对生存难题和“恶”时的不同做法,促使人们反思自己对于“恶”的理解。

作品深刻意义

这种新颖的戏剧形式借鉴了戏剧表演和讨论会的特点,为电视剧带来了新的发展方向。它不会马上提供问题的答案,而是引导观众从多个视角去审视现实中的负面行为,让大家认识到善恶之间的界限其实非常模糊。

人们通过亲身介入,无法保持旁观态度,真切体会到伦理道德上的困境。这种做法使戏剧作品具备特殊意义,促使观众在离开舞台后依然能够深入思索。

阅读完这篇文章之后,你对于戏剧中人们对待反面角色的看法是否有了新的认识呢?可以在留言区表达你的观点,同时记得给这篇文章点赞和转发。

发表评论