通常认为,为行凶者辩护的司法人员会承受非议,剧集《我们与恶的距离》开篇王赦遭人掷物的情景,就将这种冲突显露无遗,不过该作是否真能凭借其广泛影响力,引导观众形成正确的认知呢?

辩护律师的困境

王赦是被告人的辩护律师,很多人认为他的行为都是为了追求名声和钱财。电视剧开播后不久,他被人泼了粪便,这是公众对他为杀人犯辩护强烈愤慨的激烈反应。实际上,王赦并不看重名利,他一心想要弄清楚李晓明作案的缘由,思考社会为何没能挽救他,但是,他这种坚持却引来了很多人的指责和辱骂。

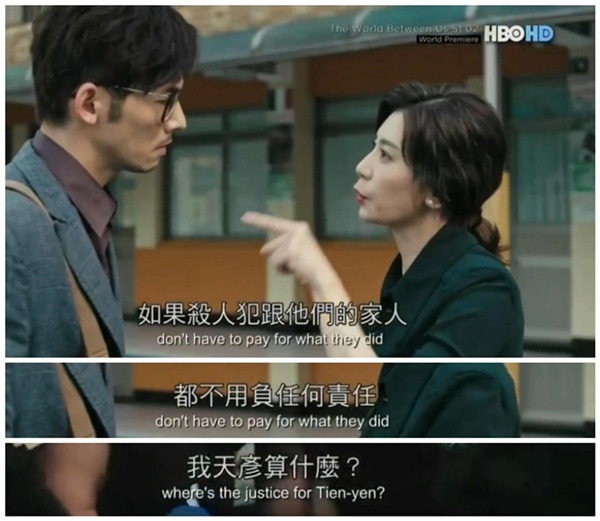

家属“连坐”争议

一个囚犯的家人是否会受到舆论和道德的波及,是剧中一个值得探讨的问题。例如李大芝,因为哥哥李晓明犯了杀人案,她在日常生活中遇到不少麻烦。但他们真的能够彻底和对方分离,过上安稳的日子吗?实际上往往不是这样,他们必须承担那些原本不该由他们承受的巨大压力。

潜在恶的展现

这位编剧相当有头脑,没有正面批评李晓明,而是通过应思聪这个隐藏的“李晓明”来展现人的本性。应思聪有精神方面的困扰,他“控制”幼儿园孩子只是为了创作,并没有坏心眼。但是社会对他的看法,却让他一步步陷入困境,这说明大家对于可能发生的坏事,心里想的很复杂。

剧作价值的质疑

倘若《我们与恶的距离》得出“无法无天的恶行之后人性更可怖”“宽恕施暴者也是宽恕自己”这类结论,那么它就是思想层面上的“伪装”之作。大规模的凶杀是最严重的罪孽,普通民众与行凶者有本质区别,情节不该混淆罪行的根本责任。

人物刻画的失衡

电视剧在塑造人物时,施害者及其家人被刻画得惹人怜悯,而受害者或受惊吓的普通人却被描绘得有毛病或不可理喻。这种塑造方式让人感觉不妥,分析坏人的根源没有问题,但不应忽视施害者作为主要责任人的责任,否则就是对受害者的不公。

“爱最大”的反思

剧中提倡普通人给施暴者经济帮助,以促使对方改变,这种过分强调爱的态度过于退让。正常制度和社会是为了指导人们怎样对待自己的恶意,并不是强迫受害者家人必须忘却痛苦。这对他们来说太过严厉。

大家觉得这件作品真的能让人正确理解“恶”吗?欢迎各位分享意见,同时也请给这篇文章点赞和转发。

发表评论